Invitée à l’Académie Libanaise des Beaux-arts par Michèle Standjofski le mercredi 14 mai, la neuroscientifique Laura-Joy Boulos a exploré les conséquences cognitives de l’exposition du cerveau aux outils digitaux. Proche de son public, la docteure Boulos nous invite à entamer une réflexion commune pour une utilisation cohérente de ces outils vis-à-vis du fonctionnement cognitif humain.

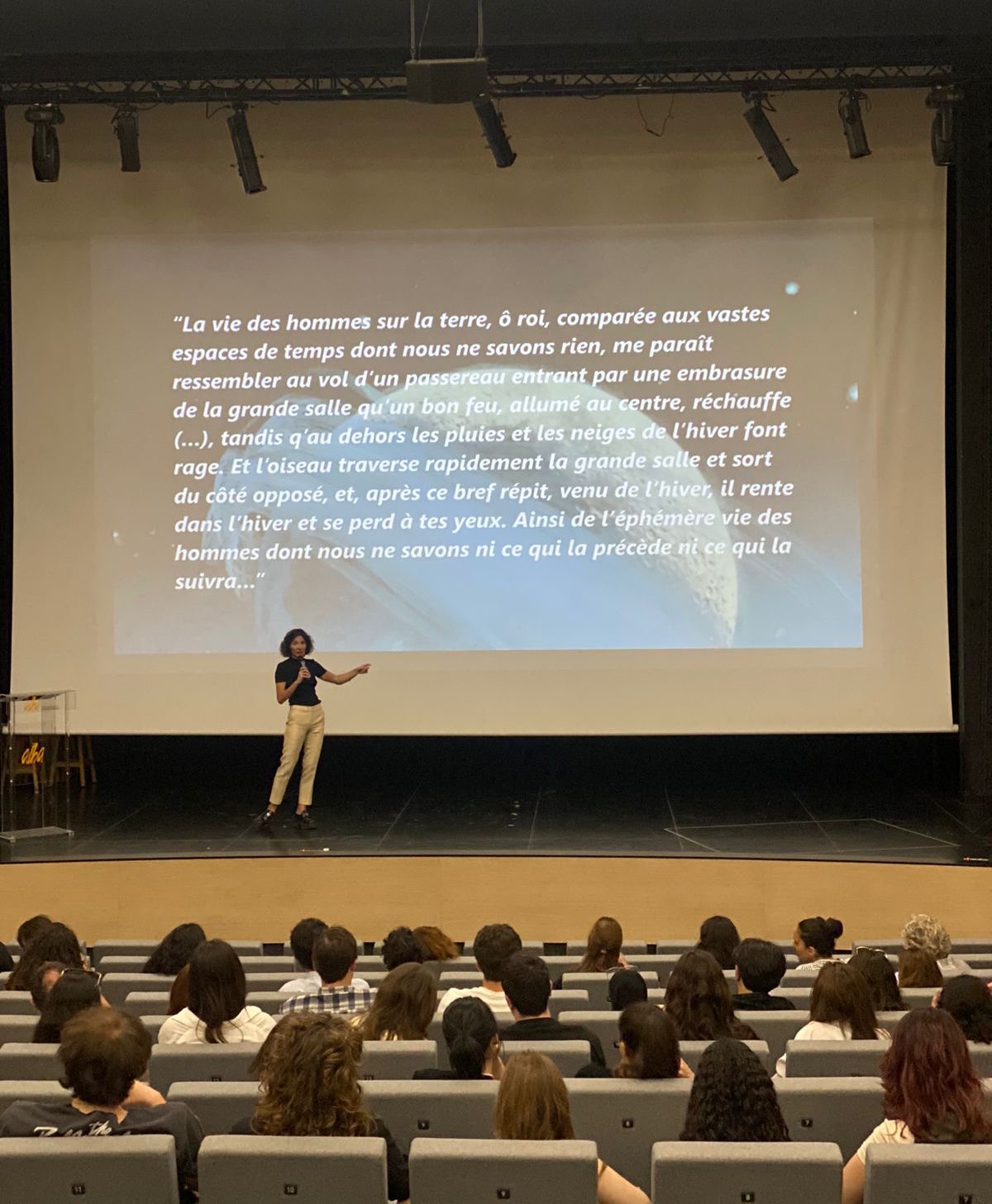

L’amphithéâtre Samir Abillama est comble. Un public nombreux, jeunes adultes en majorité, est venu écouter Laura Joy Boulos, docteure en neuroscience. Un public élevé et forgé à l’ère du digital, qui profite de ses avantages mais en perçoit mal les écueils, et s’inquiète des bouleversements annoncés par l’avènement de l’intelligence artificielle.

Laura-Joy Boulos développe sa démonstration par un lexique accessible à l’image de ses objectifs : prendre conscience des effets de l’exposition de notre cerveau aux outils digitaux. Il s’agit de faire acte d’une « digitalisation cognitive » grandissante, pour adopter des comportements plus respectueux du fonctionnement cérébral et ainsi amoindrir les conséquences négatives de cette exposition.

La docteure ne condamne ni ne loue. Dynamique, enjouée et pédagogue, elle démontre avec limpidité les bénéfices cognitifs du digital utilisé comme un outil, mais aussi ses dommages quand il remplace certaines fonctions cérébrales.

Digitalisation du cerveau stimulé de toutes parts

Afin de mieux comprendre et rentrer dans un discours qui, a bien des égards, peut sembler plutôt ingrat au premier abord pour un public non initié, partons d’un constat : le cerveau humain a des limites cognitives, ou une charge cognitive qui peut s’épuiser. De là une première dichotomie entre la finitude de l’organe cérébrale, et les possibilités quasi illimitées auxquelles les nouveaux outils digitaux le confrontent. Stimulé sans cesse par la rapidité, la fluidité et l’instantanéité des nouveaux canaux d’informations et de socialisation, le cerveau est incapable de traiter et synthétiser durablement ce puissant flux de données. La pratique du scrolling sur les réseaux sociaux (faire défiler de haut en bas le fil des publications sur un écran) est ici un exemple édifiant. On contraint ainsi le cerveau à un traitement plus bref, en surface, passant sans transition d’un sujet à l’autre, l’essoufflant au travail. S’ensuit une pesante et constante sensation de fatigue. « Le cerveau a besoin de repos, de temps spécifiques où il n’est pas stimulé pour qu’il puisse recharger ses batteries. » À l’écran, Dre. Boulos affiche un post-it laissé par sa grand-mère où est inscrit une citation de Cocteau : « de temps en temps, il faut se reposer de ne rien faire ».

Des temps de rien, à observer et écouter, où le cerveau peut de nouveau se concentrer durablement sur un objet fixe, là où les nouvelles pratiques digitales l’entraînent à réduire sa durée de concentration par la diversité des informations qu’elles amènent. Il nous devient dès lors plus pénible de rentrer dans un sujet spécifique, de nous y consacrer entièrement et sur une longue durée, et d’en retirer une production de fond. Mais à bien des égards ce flux informationnel est aussi bénéfique. Laura-Joy Boulos rappelle que cette proximité immédiate de la connaissance nourrit le travail et le complète. Elle incite le cerveau à être plus flexible et disponible aux stimulations externes, et accroît notre vigilance à l’environnement. La neuroscientifique prend pour exemple les gamers, chez qui la pratique des jeux vidéo amène à développer une vigilance visuelle accrue, qu’ils transposent ensuite dans la réalité.

Certes, moins concentré, le cerveau est plus sensible aux distracteurs externes, mais la pensée en est aussi fluidifiée, elle devient plus polyvalente et multitâche. Du moins, en surface, une fois encore. Nous sommes davantage pluridisciplinaires, et de moins en moins experts. Pour faire une analogie de mise : la mémoire humaine a une capacité de stockage limitée. Face aux données qui l’assaillent de toutes parts, le cerveau doit brosser large et ne retenir que l’essentiel. D’ailleurs la tâche lui est facilitée par la conscience que nous avons de trouver toujours à portée de main de quoi résoudre un doute ou satisfaire notre curiosité. Dr Boulos parle d’une mutation de la mémoire transactive, celle qui est partagée et nourrie dans la collectivité par les connaissances et expériences individuelles de chacun. Cette mémoire est transposée sur le web, via les réseaux ou les sites internet dédiés, où toute information déposée est inscrite durablement. « Dès lors, les utilisateurs ne sont plus responsables de retenir l’information en tant que telle, mais seulement le lieu et le cheminement pour la trouver. » De là, une rétention mémorielle amoindrie.

Altération des capacités de prise de décision avec l’intelligence artificielle

Quand elle se penche sur le sujet plus spécifique de l’intelligence artificielle (IA), Laura-Joy Boulos se montre plus prudente. Sur ce domaine les observations et les études sont encore peu nombreuses ou inabouties, et l’IA n’a pas encore recouvert tout le potentiel qu’on lui prête volontiers pour en tirer des conclusions pérennes.

« L’IA promettait un choc, pour l’instant un frisson. » En introduisant son propos par cette phrase de Jean Rottner, la neuroscientifique s’avoue incrédule en constatant les faibles effets apportés par l’IA par rapport à la révolution annoncée. Si les bénéfices promis s’entrevoient difficilement pour le moment, ses répercussions cognitives sont, elles, bien réelles.

C’est d’abord la place grandissante que prend l’IA dans la capacité de prise de décision des individus. Avec les bases de données qu’elle analyse et recoupe, s’en remettre à l’IA peut paraître fiable pour trancher un débat ou prendre une décision difficile. C’est alors un gage d’efficacité et un gain de temps indubitable. Mais la facilité peut vite devenir addictive, et la paresse n’est jamais bien loin. À trop s’en remettre à l’IA, le cerveau n’exerce plus ses capacités de réflexion, d’analyse et de pensée critique, et peut vite en devenir dépendant.

Avec une prise de décision altérée, les risques encourus grandissent. Puisque le cerveau n’est plus assez exercé à décider de manière raisonnable en autonomie, puisqu’il n’a plus les capacités cognitives suffisantes pour prendre du recul face à une situation, les choix posés peuvent être incohérents et potentiellement dangereux. Les adolescents et jeunes adultes sont les plus vulnérables à cette prise de risque, puisque le cortex préfrontal, zone du cerveau chargée de l’évaluation des risques, n’est pas entièrement formé chez ces générations.

Cette intégration de l’IA dans les prises de décisions pose aussi une question éthique. Ici, Laura-Joy Boulos vise spécifiquement l’insertion progressive de l’IA dans les processus de décision des entreprises, des institutions ou des collectivités. À trop donner de poids à l’IA dans leur fonctionnement, ces entités perdent la valeur morale d’une interaction en face à face. Un détachement se produit vis-à-vis des conséquences physiques ou psychologiques d’un acte posé sur d’autres personnes. Sous l’égide de l’IA, l’individu n’est plus responsable de penser et d’agir moralement, et de considérer l’autre avec empathie. Les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent ces fonctions cognitives et affectives pourraient eux-mêmes être progressivement altérés. Nous perdrions alors la capacité de développer tel ou tel comportement, de sentir telle ou telle émotion, etc.

Si la Docteure Laura-Joy Boulos dresse ici un tableau au premier abord inquiétant d’une technologie amenée à prendre une place toujours grandissante dans les années à venir, elle rappelle que son intention n’est pas de condamner cet outil, mais d’en relever les écueils afin d’en promouvoir une utilisation raisonnée. « La question n’est pas d’arrêter l’IA ou de savoir si elle est dangereuse, mais plus de recentrer l’outil par rapport à nous, au fonctionnement de notre cerveau. » Comme l’ensemble de son propos, que nous avons tenté de résumer succinctement ici, la neuroscientifique veut rééquilibrer le débat : ce sont les outils digitaux qui doivent répondre aux besoins du cerveau, et non le cerveau qui doit s’adapter et se transformer pour correspondre au progrès technologique.

Pour en savoir plus :

https://www.frontiersin.org/journals/human-dynamics/articles/10.3389/fhumd.2024.1475438/full#B121